Editor: The Chinese Valentine’s Day, Qixi Festival (七夕节), is just around the corner. It falls on the seventh day of the seventh month of the traditional Chinese year. Dr Yibin Ni has conducted comprehensive research on this topic and has written an article in Chinese 《牛郎织女银河隔 七夕相会胜无数》 with reference to numerous ancient artifacts that depict such romantic story scene. Another article written by Dr Ni in English is available here.

image above: porcelain vase (detail), Kangxi period (1662–1722), Qing dynasty, courtesy of the Jie Rui Tang Collection

倪亦斌博士完整原文:

美国洁蕊堂藏有一款康熙青花人物故事图纹棒槌瓶,瓶高47厘米。直颈上接洗口,下连坡肩,洗口上小下大,中部微收,侧影不呆板。颈部自上而下先装饰一圈钴蓝小连珠纹,下接一圈钴蓝方形回纹,寓意“富贵不断头”。这两种辅纹的组合见于北京故宫博物院藏形制大小几乎相同的康熙青花松鼠葡萄纹棒槌瓶。回纹环带下面画两条钴蓝单线,再装饰一圈垛口纹环带。垛口纹环带也见于北京故宫博物院藏康熙青花渔家乐图纹棒槌瓶和康熙青花铜雀台比武图纹棒槌瓶。直颈经坡肩过渡到直筒形瓶腹,上宽下窄,至胫部内敛,内敛处以钴蓝单线为界,下面再施钴蓝双圈,末端为刮削过的大圈足,露胎处呈火石红。圈足内施满釉。

瓶身两面开光,一面长方框内绘《牛郎织女鹊桥相会》图。织女身穿长裙、肩围披帛,脚踩云朵,从右上角自天而降,身边簇拥着吹笙敲云锣的侍女,背后另有一位擎着羽毛宫扇,显示“天孙”的身份排场。平民装束的牛郎与水牛相伴,在左下角仰脸对着织女拱手致意。一群喜鹊在空中翻飞,象征沟通天上和人间的“鹊桥”。牛郎织女的故事源远流长,早在远古的诗歌总集《诗经》中(公元前7至11世纪作品),“织女”和“牵牛”这两个星座的名称就已经出现在《小雅·大东》篇里,古人把银河北侧的三颗星称为“织女”,银河南侧的三颗星称为“牵牛”。一旦天上的星星被赋予了具有如此浪漫色彩的名字,故事就由此滋生繁衍。诗中说,在天上闪闪发光的银河边,织女天天在织布机前忙碌,却没有织出有花纹的绸布;看似光鲜的牵牛,也不能拉车干活(“维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱”),将星象拟人化了。星辰拟人之后,社会习俗就与其相连,故事继续铺陈开来。睡地虎出土的秦代简册《日书》中有这样的句子:“戊申,乙酉,牵牛以取(娶)织女,不果。三弃”(甲种第115简);另一处云:“戊申,乙酉,牵牛以取织女而不果。不出三岁,弃若亡”,可见织女的婚配已成为占卜的内容。织女婚嫁对象可以是天河对岸的牛郎,也有其他的可能。东汉文学家王逸所撰题为《守志》的游仙诗,写屈原远飞仙界,与前朝圣贤、天上星宿欢快同游的场景,“傅说兮骑龙,与织女兮合婚”为其中遐想之一。

当年秦国的都城建造在渭水北岸与九嵕山之南,“山水俱阳”,因此称为“咸阳”。秦始皇兼并六国之后,就着手以“法天象地”的原则扩建首都,按照天帝的紫微宫环境来设计自己在人间的居所咸阳宫,使渭水贯穿都城,像天上银河一样;又扩建横桥,像连接织女星和牵牛星的桥一样把地面上的咸阳宫与阿房宫连接起来(“以则紫宫象帝居,渭水贯都,以象天汉;横桥南渡,以法牵牛”《三辅黄图卷一·咸阳故城》)。这样,地上的宫殿院落与天穹中群星位置对应,符合当时流行的“天人感应”论,“天子受命于天”,秦始皇统治的正当性就有了保证。汉代都城承袭了“法天象地”传统,汉武帝在城中开凿水道模拟银河,刻石像“牵牛、织女,立于河东西”(《雍胜录》)。东汉班固和张衡在各自的作品中都提及这组牛郎织女的三维立体像:“集乎豫章之宇,临乎昆明之池,左牵牛而右织女,似云汉之无涯”(《西都赋》);“牵牛立其左,织女处其右”(《西京赋》)。汉代佚书《关辅古语》明确记载:“昆明池中有二石人,立牵牛、织女于池之东西,以象天河。” (《三辅黄图》卷四引),可与班固、张衡的文字相互印证。这两座大型火成岩圆雕至今犹存,两千年来被西安附近的当地人分别称为“石爷”、“石婆”。据考证,“石爷”、“石婆”比霍去病墓前的石刻组雕还早三年,是同类艺术品中时代最早的。

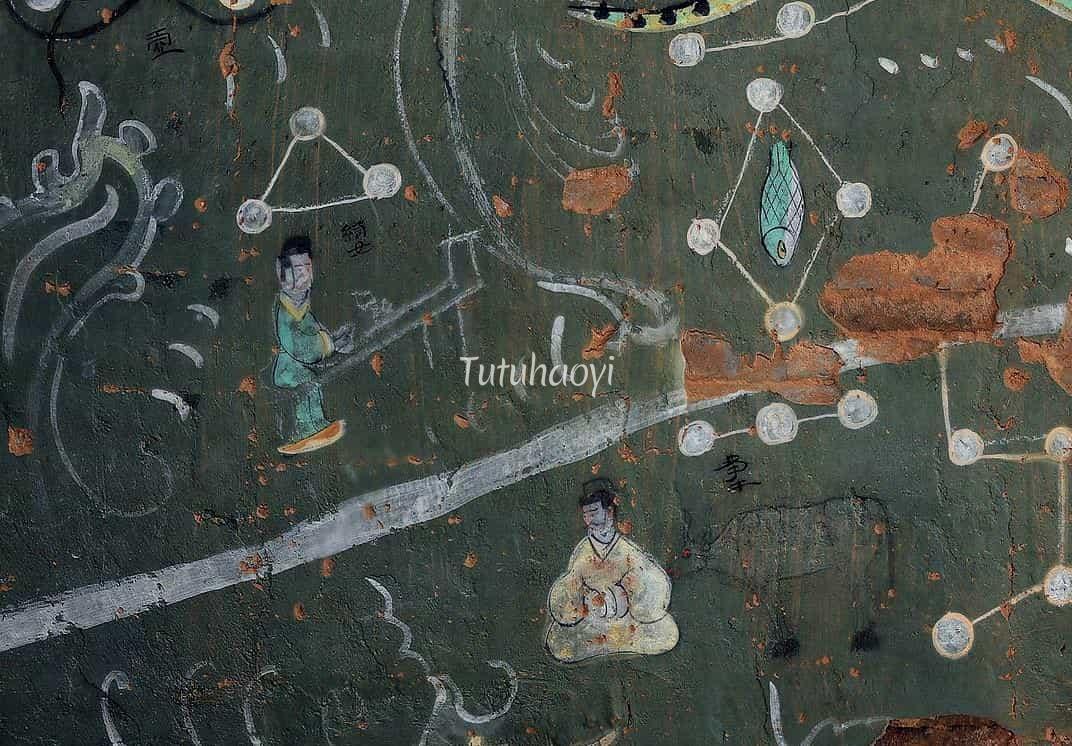

因为“天人感应”的社会意识形态流行,墓室壁画上也多见天文星象图。2009年,陕西省考古研究院考古工作者在靖边县杨桥畔镇渠树壕汉代壁画墓中发现星象图,图中可以清晰地看到牛郎和织女被银河分割在两岸,牛郎身穿黄色大袍,头戴黑冠,身边站着一头牛;织女着绿色长衣,正在织布机前忙碌。

2015年,又有一幅保存完好的天文星象图在渠树壕东汉中晚期砖室壁画墓前后室的拱形券顶上被发现,图中所绘牛郎织女之间的相对位置类似、形象更为清晰。牛郎身穿赭色大衣,手牵耕牛,牛绳穿牛鼻,细节不马虎。而织女着红袄和拖地长裙,面前的织机与前图中见到的如出一辙。尽管此图中隔开牛郎织女的天河变成了一些奇形怪状的云气,因为有前一张星象图可资对照,这部分图像主题的确认毫无疑义。

同渠树壕东汉中晚期壁画墓中非常相像的牛郎织女形象两个世纪之后在朝鲜三国时代高句丽壁画墓中出现。绘于墓顶的天象图中,牛郎织女的形象清晰可辨。牛郎左手中挽着牛绳,水牛站立一旁,头部上方有榜题“牵牛之象”;织女身穿长裙,发髻中插笄钗,贵妇打扮。

在渠树壕墓室壁画制作一千六百年之后,在日本江户时代的《织女与牵牛》轴上,牛郎织女的形象基本不变:织女傍着布机,牛郎牵着耕牛。在东亚文化圈中,有许多这样发源于中原地区的经典文学图像母题为各个社群世代分享,牛郎织女和桃花源是其中两个突出的例子。

牛郎织女的故事在汉朝之后逐渐增添细节。唐高宗时,李善为《昭明文选》作注,引三国曹植《九咏注》佚文:“牵牛为夫,织女为妇,织女牵牛之星,各处一旁,七月七日乃得一会。”这恐怕是牛郎织女成为夫妇的最早文献记载。南北朝时代的《殷芸小说》等合集中最终出现完整故事:“天河之东有织女,天帝之子也.年年机杼劳役,织成云锦天衣,容貌不暇整。帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎。嫁后逐废织纴。天帝怒,责令归河东,许一年一度相会”(《月令广义.七月令》引)。牛郎和织女之间隔着天河,如何相会呢?根据《淮南子》书中佚文,“乌鹊填河成桥而渡织女”(宋代陈元靓《岁时广记》卷二六引)。东汉应劭的《风俗通》佚文也说:“织女七夕当渡河,使鹊为桥”(《岁华纪丽》卷三引)。宋代罗愿所撰《尔雅翼·卷十三》中又增加了细节:“涉秋七日,(鹊)首无故皆髡,相传以为是日河鼓(即牵牛)与织女会于汉东,役乌鹊为梁以渡,故毛皆脱去。

牛郎织女故事中出现乌鹊搭桥情节之后,就会反映在牛郎织女故事图中。在河南灵宝阳平镇宋墓中,出土了一面刻有人物故事图纹的铜镜。研究者胡小平在介绍此镜时将空中的飞鸟解释为“仙鹤”(《中原文物》2009年第3期第104页)。在中华图像传统中,在桥头相会男女头顶上翻飞的几只鸟最可能是乌鹊,象征牛郎织女的“鹊桥”。以此我们知道铜镜上刻画的题材是《牛郎织女鹊桥相会》。铜镜的设计者在这个版本中把桥梁两头的牛郎和织女都塑造成带着侍女侍从、斧钺仪仗的有身份之人,同时省略了牛郎的身份标志耕牛。

宋代诗人秦观所作《鹊桥仙》词,以精妙的文学手法,写尽有情人相逢离别之悲喜曲折,与宋代铜镜上的《牛郎织女鹊桥会》浅浮雕堪称双壁:“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!”铜镜上半部刻有姿态各异的弄巧纤云,点线连接的传统星座图样荡漾在天空。男女主人公足下的涛涛水浪象征阻隔他们的浩瀚银河。恋人在秋风秋露中短暂相会,如梦如幻、柔情万种。临别时在桥头相看对方泪眼,不忍直视归路,无语凝噎。矢志不渝的情感因为有限的共处时间而超越了芸芸众生,直指永恒。

在一个文化共同体内,像“牛郎织女”或者“秋胡戏妻”这样特定图像传统的传播依靠典范作品、摹本、粉本等等,图式及其图像要素常常可以在几百年、上千年都保持相对稳定。宋代铜镜上的《鹊桥会》有轴对称的特点,很适合用在需要轴对称图案的场合,比如像节日其间应时令缝缀在袍子上的补子。将明代七夕方形补子与宋代铜镜对照,可见其承袭脉络。

判定灵宝阳平镇出土铜镜上的纹饰为牛郎织女,还可以从几百年之后明代景德镇窑工绘制的青花香炉上得到佐证。这件崇祯朝烧制的香炉上,牛郎和织女在桥头相互颔首拱手,男主人公牵着的耕牛明确无误地表明了他的身份,而在他们头顶上翻飞的乌鹊像宋代铜镜上一样,象征着民间传说中的“鹊桥”,是辨认这幅故事画主题的一项特定标志物。

葡萄牙首都里斯本的一家博物馆中藏有一件康熙朝青花罐,罐身表面所绘人物故事图纹同样可以纳入《牛郎织女鹊桥相会》图像传统。这次,男女主人公脚下的木板桥简化了,成为一座小土桥。牛郎年纪稍大,身穿直裰,头戴小巾,下颏留着山羊胡子,牵着耕牛。织女着长裙,拱手致意,身边有几位侍女相伴。还是那几只在周围上下飞舞的乌鹊成功地营造了气氛,向观者象征性地传达文学原典中“鹊桥”的意象。

入清之后,中国故事画的传统遭到了断崖式破坏。其结果可以清楚地从北京故宫博物院所藏的粉彩碗上看出。碗心所装饰的《牛郎织女鹊桥会》图上人物塑造孱弱、图式简化。牛郎头戴笠帽,一手搭在耕牛背上,织女的领子周围装饰一圈时尚的柳叶式刺绣云肩,右手挽着两根织布机上卷布用的椱杆,丝绸披帛夸张地在身子周围迎风飞舞。不过,画面中乌鹊数目空前地多,并且确实在男女主人公脚下排成行,让牛郎织女“为梁以渡”。

在印数巨大的年画上,《鹊桥会》图纹常常以非常精简的形式出现。这幅民国时期的年画上,牛郎织女的造型都有舞台演出的痕迹,牛郎手中多了牧童短笛,织女手执拂尘,耕牛和快乐翻飞的乌鹊明白无误地提示观者“七夕”佳节的来临。

专业画家傅抱石的《七夕》图走的也是极简主义的路。织女凌空,衣裙披帛飘带的舞动方向都在表明离别。傍着耕牛的牛郎深情而又无奈地向她行注目礼,织女身不由己地离去,“脉脉不得语”(《古诗十九首之十·迢迢牵牛星》)。

The findings and opinions in this research article are written by Dr Yibin Ni.